こう蝶さん

こう蝶さん最近の車って昔と比べて色んな便利機能がついてるのね♬

高速走行時のクルーズコントロール・レーンキープ・信号待ちのブレーキホールドなどは非常に便利だし、一度使うとそれなしの車には戻れないよね。

実は糖尿病治療の分野(特にインスリンポンプ)でも、自動運転アシストがすすんでいます!

へーそうなんだ。

でもインスリンポンプってそもそも何なの?

詳しく紹介していきますね!

本記事でご紹介する内容は、現在までに得られた医学的知見や公開資料、勉強会での学習内容をもとにまとめたものです。

当院では2025年11月20日時点において、インスリンポンプをまだ導入しておらず、自院での運用経験に基づく情報ではありません。

今後の導入検討や最新情報の整理として作成したものであり、実際の運用にあたっては、必ず主治医やメーカーの正式な説明をご確認ください。

自動車の自動運転のように、インスリン治療も進化しています

自動車では、道路状況に応じて車が速度や車間距離を調整する“自動運転アシスト”が進化しています。

実は糖尿病治療でも同様の変革が訪れています。

本日ご紹介する「 ミニメド780Gシステム 」 は

- 血糖値をリアルタイムで読み取り

- 基礎インスリンを自動調整し

- 必要時には補正インスリンを自動投与

まさに 「インスリン治療の自動運転アシスト」 と言える存在です。

(ただし、後述の通り完全な手放し運転ではありません。)

インスリンポンプとは?【簡単に】

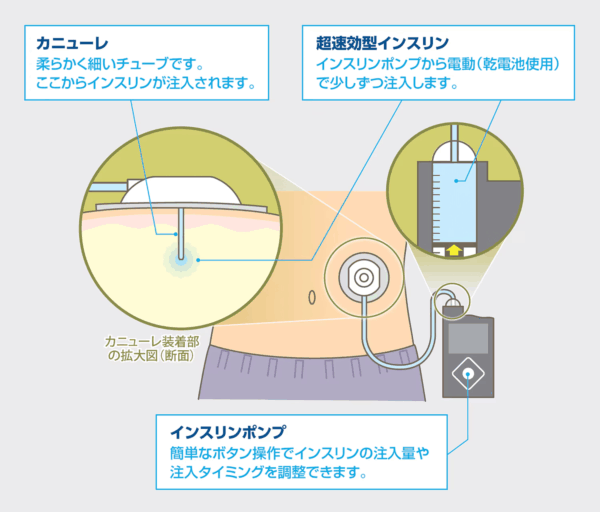

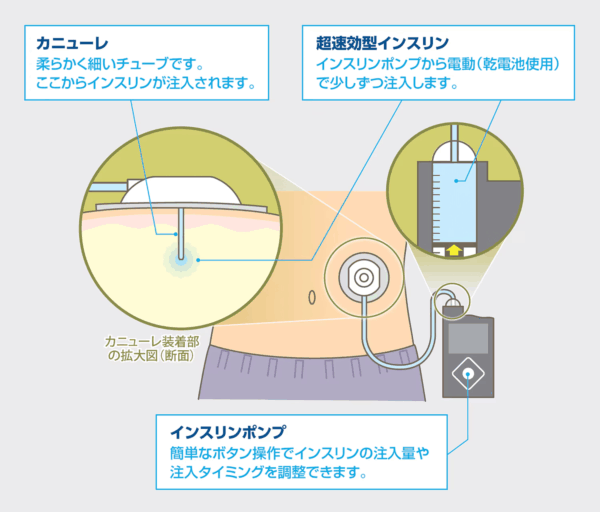

画像はメドトロニック社のホームページより引用

インスリンポンプは、皮下にインスリンを少量ずつ連続投与する小型デバイスです。

従来のインスリン頻回注射に比べて

- 毎回注射せずボタン操作でインスリン投与が可能

- 基礎インスリンを細やかに設定可能

- 運動・食事への柔軟な調整可能

というメリットがあります。

インスリンポンプの進化

ここではインスリンポンプの進化を紹介します。

旧世代のインスリンポンプ

- 時間帯ごとの基礎インスリン設定が可能

- しかし、自動調整なし

- 患者さん自身が細かく対応する必要があった

2015年_620G(持続血糖測定器と連携)

インスリンポンプと持続血糖測定器の連携(SAP療法)がスタート。

インスリンポンプ側で今の血糖値がわかる。

今になっては当たり前、けど当時は画期的。

2018年_640G(低血糖を予想し自動停止)

低血糖を予測して基礎インスリンを「自動停止」する機能(PLGM)が搭載されました。

- PLGM 機能搭載

- 低血糖が予測されると自動でインスリン停止

- 夜間低血糖のリスクが大幅に軽減

車で例えるなら

自動ブレーキ

2022年_770G(オート基礎インスリン)

基礎インスリンを自動調整する機能(HCL:Hybrid Closed Loop)が搭載されました。

- HCL(Hybrid Closed Loop)搭載

- CGM値に基づき基礎インスリンを自動調整

- 目標血糖は 120 mg/dLのみ

- 補正ボーラスは手動

制約が多い

クルーズコントロール

とレーンキープ

2023年11月_780G(オート基礎+自動補正)

基礎インスリンを自動調整する機能に加えて高血糖時に補正ボーラスを自動投与してくれる機能(AHCL:Advanced Hybrid Closed Loop))搭載されました。

- AHCL(Advanced Hybrid Closed Loop)搭載

- 高血糖時に 補正ボーラスを自動投与

- 目標100 / 110 / 120 mg/dL を選択可

- 5分ごとに基礎を自動調整

- 血糖変動の乱高下を滑らかに制御

全速度に対応の

改良クルーズコントロール

レーンキープ的感じ

自動化レベルがどんどん進歩しているのね♬

基礎+補正ボーラスの自動化は革命的進化です!

780Gは“完全自動”ではありません

自動タクシーもアメリカでは走っている時代だよ。

インスリンポンプで完全自動はできないのかしら?

食事の際のインスリンは患者さんの入力が必要です。

患者さんが入力するもの

- これから摂取する炭水化物量(カーボ量)

カーボって何?と疑問に持たれる方は以下のサイトを参照してください。

事前に設定しておく項目

- 糖質・インスリン比

(CIR:糖質1gあたりのインスリン必要量) - 目標血糖値

(100,110,120mg/dlと選択可だが100mg/dl推奨) - 残存インスリン

(780Gの場合には2時間推奨) - 現在の血糖値

(ポンプと連動する持続血糖測定器を用いていない場合)

上記をあらかじめ設定しておけば、摂取する炭水化物量を入力すると必要なボーラス量は780Gが自動計算します。

✔ 基礎と補正は自動

✔ 食事は「カーボ入力」で操作が必要

持続血糖測定(rtCGM)とは?

― 780Gの自動制御を支える重要な技術ー

780Gの性能を最大限に引き出すために欠かせないのがrtCGM(持続持続グルコース測定) です。

rtCGMでは、皮下に挿入した小さなセンサーが5分ごとに血糖値を測定し、リアルタイムでポンプに送信します。

rtCGMのメリット

- 常に血糖の流れを把握できる

- 上昇・下降の“矢印”がわかり、次の変動を予測できる

- 夜間の低血糖、運動時の高低変動を早期に察知

- HCL / AHCL の“自動調整”を可能にする基盤技術

780GのAHCLは、この rtCGM の精度と頻回測定 を前提に動きます。

要するに

rtCGMが血糖の“目”

780Gが“脳と手”

ってこと。

このrtCGM技術が進化したことで、次に紹介する ガーディアン™4 センサー(較正不要) が誕生し、よりストレスの少ない血糖管理が可能になりました。

較正不要!ガーディアン4 センサー

―AHCLの精度を支える強力な土台―

780G と併用する ガーディアン4 は較正(指先血糖でのキャリブレーション)が不要 に進化しました

- SMBG回数が激減

- 指先穿刺の痛みから解放

- 血糖データがより安定

- AHCLの精度が向上

- 生活の負担がさらに軽減

センサー技術そのものが、780Gの真価を引き出す大きな後押しとなっています。

費用について

―高機能だからこそ費用が高まる傾向―

最新の780Gでは、自己負担は従来より高くなる傾向があります。

自己負担(3割負担の場合の目安)

| 治療内容 | おおよその月額 (医療費3割負担) |

|---|---|

| 従来の頻回インスリン注射 +rtCGM(リブレ2やG7) | 約 1万円 |

| 旧世代のインスリンポンプ +rtCGM(リブレ2やG7) | 約 2万円 |

| 最新のインスリンポンプ 連動するrtCGM(ガーディアン4) | 約 3万円 |

※保険負担割合等にて費用については個人差があります。

費用を抑えるために活用できる制度

毎月3万はやっぱり大変よね。

費用を抑える方法はないのかしら?

◎ 高額療養費制度(全国共通)

一定額を超えた医療費は後で払戻がなされる制度です。

◎ 医療費控除(確定申告)

年間10万円以上の医療費分については税の負担が軽減される仕組みです。

◎ 健康保険組合の付加給付制度

一部の組合では、医療費の自己負担分の一部が還付 される制度もあります。

例えばトヨタ自動車保険組合(愛知県農協健康保険組合)では、医療費が月に2万円以上を超えた費用は、還付金として自動的に給与で戻ってくる仕組みがあるようです。

◎ 小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児期に発症した場合は、別で医療費助成制度が設けられています(最長20歳未満まで)。

- 対象:小児1型糖尿病

- 自己負担が大幅軽減

- 20歳未満の継続者も対象となる場合あり

◎ 障害厚生年金3級(※条件あり)

以下の条件を満たすと対象になる可能性があります:

- 発症時に厚生年金に加入している

- インスリン分泌能が著しく低下*

- 日常生活動作に一定の制限あり**

**受給には細かい条件があります。

当院でも780G の導入をスタート予定✨

1型糖尿病を持つ方の糖尿病ライフを充実させたい。

ここまで進化したデバイスを患者さんに提供したい。

そんな想いから当院ではミニメド™780G の導入をスタートすることに致しました。

医師・スタッフともこの仕組みを現在勉強中していますが、導入後も1型糖尿病を持つ方一緒に学んでいく予定です。

まとめ

- インスリン治療は自動運転アシストの時代へ

- ポンプは 初期 → 640G → 770G → 780G と進化

- 780Gは オート基礎+補正ボーラスの自動化 が最大の革新

- 食事時のカーボ入力は必要

- 持続血糖測定(rtCGM)は、血糖の「今」と「これから」を可視化し、そのデータをもとに780Gが細やかな自動調整を行うための“要となる技術”

- ガーディアン4で血糖値の較正不要になり負担が大幅激

- 費用増も、制度活用で大きく軽減可能できる可能性がある!?

- 当院でも導入開始し、生活に寄り添うサポート体制を整備

“治療に追われる生活”から

“治療に支えられる生活”へ

インスリン治療に、もっと余裕と自由を。780Gは、そのための強力なパートナーです。

東海市加木屋町にある糖尿病・甲状腺 加木屋たけうち内科では、積極的に新しい治療を積極的に取り入れて皆さんの糖尿病ライフの向上を目指しています!

この投稿が1型糖尿病を持つ方の助けになれば幸いです!